わたしたちの歩み

Our Journey and...

メディエイドの歩みについて、私、メディエイド代表の矢島からこれまでを振り返りつつ、今後についての私の思いをここではまとめています。

私自身は、メディエイドが創業当時から掲げている「患者中心医療」という考え方や、がんの患者さんをサポートするがん患者サイト「ライフパレット」を起点として、事業を行っているその姿に共感をし、2009年11月にジョイントさせていただきました。

本ストーリーはジョイントしてからの振り返りと、今後についての私の思いを整理したページです。

Beginning

2005

患者QOLをよくするために—

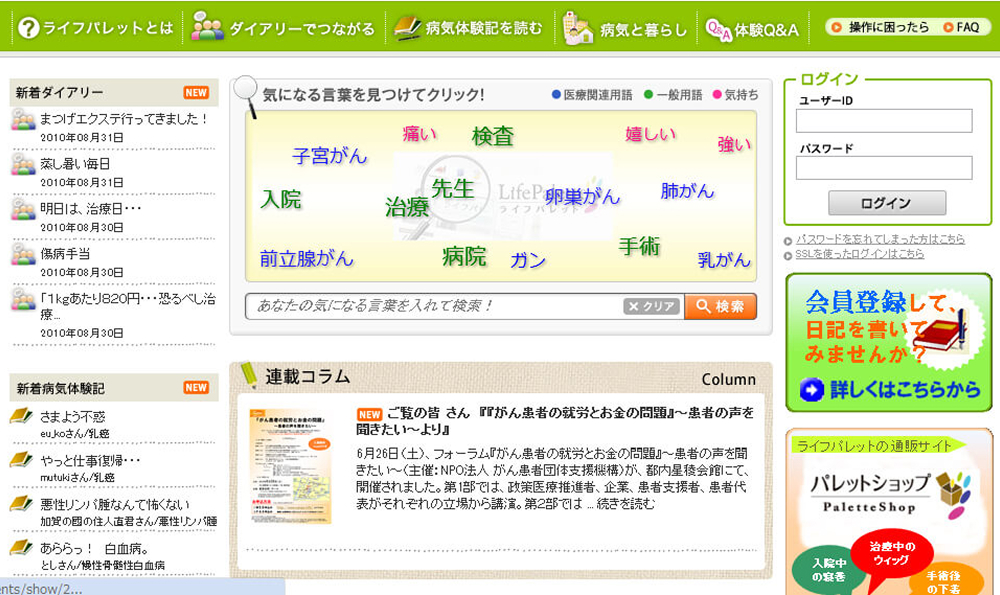

闘病記サイト「ライフパレット」

メディエイドは、創業当時から一貫して患者中心医療を目指し、事業を展開してきました。

2006年にがん対策基本法が制定されたことを受け、疾患領域を「がん」に絞り、がん患者さんへのインタビューを通じて、闘病記のニーズが高いことに気づきました。これをきっかけにがん患者さんのための闘病記サイト「スマートペイシェント」として開発を行いましたが、その後にサービス名称の検討などを行い、2008年にがんの患者さんおよび、第二の患者とも言えるそのご家族のための闘病記サイト「ライフパレット」を運用開始しました。

この「ライフパレット」が生まれた当時は、まだ患者さんが受け身の姿勢で医療を受ける世界において、

がん患者さんはがんになることで生活が大きく変わる中、がん患者さんのQOL(Quality Of Life:生活の質)をよくしたい。

ライフパレットが生み出された目的はここにあります。

QOLを「医療」「心」「生活」の3つの要素から捉え、医療機関がサポートできない「心」や「生活」の部分を、患者さんやそのご家族がつづる日記やそれをまとめた闘病記といった体験談のいうナレッジ、そして患者さんやご家族がその日記や闘病記にコメントをすることでつながるソーシャルメディアという2つの側面を持ち、日記や闘病記に書かれた情報は他の患者さんの意思決定のナレッジとして活用できるようにし、コメントを通じて会員同士がつながることでのピアサポートの場として、エコシステムを構築するためのサービスとして異彩な位置付けを作ってきました。

ライフパレットでは、患者さんが自ら病気体験をつづることでその病気体験情報をナレッジ化(データベース化)し、他の患者がその病気体験情報を読むことで、自らの治療の意思決定やノウハウに役立てるという、患者エンパワーメントの推進に寄与することができます。さらに、患者さんやご家族同士がリアルタイムで支え合い、励まし合うといったことでも貢献ができたと考えています。そして実際にライフパレットは、がん患者やそのご家族のみならず、他の疾患を抱える患者さんにも利用され、患者さん同士の支え合いが見られるなど、社会的に大変意義のあるサイトとなり、メディアにも多く取り上げていただきました。

さらにライフパレットの利用者は他の患者さんが書いた病気体験情報を読みながら、自分自身の治療の方向性を医師に委ねるのみでなく、他の患者さんの病気体験情報を自らの治療意思決定のための情報として利用するといったShared Decision Making(共有意思決定支援)のためのツールともなりえます。これにより「ライフパレット」が患者さん自身が医療に参加する「患者中心医療」を実現するための支援ツールともなり、先駆的なサイトとして評価されました。

私がメディエイドにジョイントした頃はがん患者やご家族がライフパレットに集まり、実際にがん患者さんやご家族に実際に利用してもらい、ライフパレットが「社会的意義があるサイト」と認められた頃でした。

Joint

2009

しかし私がメディエイドにジョイントした当時はIT環境が今とは大きく異なり、スマートフォンやクラウドはまだ普及していませんでした。

利用者の多くはパソコンかガラケーを使用しており、ガラケーでは高機能なアプリを作るのが困難であり、今のような操作性のよいアプリはありません。

さらにパソコンの利用者には高齢者が少ないという状況でした。そのため、このサービスを利用できるがん患者さんの利用者は限られていました。

また当時はクラウドサービスは存在せず、データセンターに自社サーバーを設置し、ネットワーク工事を手配するなど、サーバー構築をするにしても大変大きなコスト、そしてノウハウ、手間がかかりました。現在、Amazonなどのクラウド事業者が展開しているAWSクラウドのような「システムを使った分だけコストがかかる」仕組みはなく、システムを所有することが前提のためにシステム運用のための固定費が大きく、またサーバーの運用には専門人材も必要であったために大変なコストがかかりました。

そのようなIT環境を維持するだけでも高コストだったのですが、さらにSNSサービスを運用することでも多くの手間とコストがかかりました。

「がん」という命が関わる疾患という性質もあったのですが、自殺をほのめかす発言やエビデンスに基づかない怪しい情報はは監視して削除するなどの人手を介した運用をしながら、サイトの場が荒れない仕組みをなんとか整えようとしていたことは、さらなる高コストを招いていました。

さらにこの高コストな運用費用がかかる状況に加え、サイトの収益を得るための広告主を見つけることも難しかったということが、ビジネスとしての持続可能性における限界を助長していました。「がん」というテーマのSNS上においては、利用者によって有害事象が書き込まれることでの報告義務といったさらなる運用負担増大や、広告規制が存在していたためです。また、当時は蓄積された日記や闘病記データをビジネスに活用する発想もありましたが、当時はディープラーニング技術や生成AI等のAI技術がまだ十分には発展しておらず、ライフパレットで蓄積されたナラティブなデータの活用が困難な状況でもありました。

当時は今のようにアプリを始めとしたデジタルサービスをお金を出して購入するという文化もあまり浸透していない状況であり、直接患者さんなどから利用料をいただくようなことが難しく収益源の確保が難しい中において、「ライフパレット」では乳がん患者さん向けの専用ECサイト事業「パレットショップ」事業に取り組むことや、闘病記自費出版事業などの可能性の模索など、収益化が見込めると思われる事業検討にあらゆる手を尽くしました。しかし事業化は困難を極め、2010年末には事業化を断念せざるを得ませんでした。

「社会的な意義はあっても、持続可能な事業にできる」かどうかは別問題であるということを目の当たりにした体験でした。

Changing

2011

東日本大震災の発生と事業の転換—

スマホ×クラウドを活用したSIサービス

今から振り返ってもまさかとは思いますが、ライフパレット事業継続が困難となった2010年末を過ぎてから少し過ぎた2011年3月11日、まさにメディエイドが存立の危機に直面している中で、東日本大震災が発生しました。

そしてこの東日本大震災では津波が医療機関や薬局を押し流し、多くの医療機関や薬局で電子カルテや薬歴が津波に流されてしまうという事態が起きました。 またその頃は、ちょうどiPhoneなどのスマートフォン端末やiPadなどのタブレット端末といったスマートデバイスが登場し、そしてAWSなどのクラウドサービスの広がりも一気に進行していた頃でした。こうした技術の進展や変化に伴い、医療データのクラウド保管のための医療情報ガイドライン(当時は3省4ガイドラインと呼ばれていました)や、内閣府が進めるPHR(パーソナルヘルスレコード)を通じて、患者自身が健康データを管理する「どこでもMy病院」という考え方が出始めたのもこの時期でした。

メディエイドはこのような機会を捉え、会社の生き残りをかけて方向転換を図りました。 まずこの当時のメディエイドには患者さんを向きすぎていたために医療業界における業務知識などが不足していました。私自身は2000年からIT業界に携わっていた経験を活かし、医療ヘルスケア分野でのシステム構築(医療ヘルスケアSI)サービスの立ち上げを決意。特に、クラウド技術を活用した医療データ保管や、医療情報ガイドラインに対応したノウハウの蓄積の他、スマホアプリ開発に関する実績作りに注力して事業基盤を再構築しました。

そのような方向転換をした2011年には、調剤薬局の薬歴システムと連携した訪問薬剤師向けに訪問報告書などをタブレット上で作成可能な在宅システムの開発、2014年には電子版お薬手帳サービスの開発などに携わらせていただき、薬局業務におけるデジタルサービス構築の経験をさせていただきました。

さらに2013年には糖尿病専門医の医師のご協力のもと、スマートフォンと血糖自己測定器(SMBG)が自動データ連携できるスマホアプリ「ライフパレット・ダイアベティス」をリリースしました。また管理栄養士と協力して、食事データベースを活用した簡単な操作で精度の高い食事記録が可能なアプリ「ライフパレット食ノート」を開発し、製薬企業が提供する糖尿病管理サイトとのスマホ連携を実現し、スマホから簡単に記録してPC上のWebで血糖値と食事が一元的に参照できるような糖尿病患者さんにとって使い勝手のよいサイト作りに寄与させていただきました。

そのほか、ポイント・インセンティブやオンライン・トレーナー機能を取り入れた体重管理システムの構築や、総務省・経済産業省の健康・医療クラウドコンソーシアム事務局として、クラウドを医療ヘルスケア分野で活用するための取り組みも行いました。

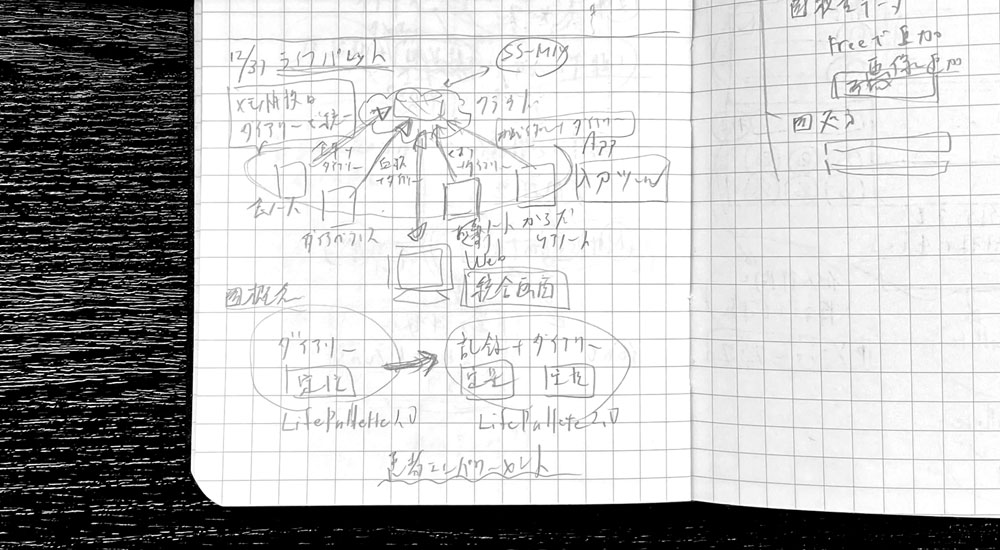

これらの取り組みを通じてお薬手帳などの薬剤データ、食事記録データ、血糖値データといったPHRデータを取り扱うきっかけを得ながら、医療従事者側についての状況についても色々と情報を整理し、私の頭のなかにおいて医療ヘルスケア領域におけるプラットフォームの在り方についての形がモヤモヤでできあがってきました。

Evolution

2016

PHRプラットフォームへの進化—

ライフパレット・プラットフォーム

会社生き残りのために事業の方向性を大きく変えたのですが、医療ヘルスケアSIサービス構築において蓄積してきたノウハウは技術的にも業務的にも大きな価値を持っていたものの、それが会社の資産として明確な形で残らないことが課題でした。また、かつて運営していた患者メディア「ライフパレット」を別の形で復活させたいという思いもありました。こうした背景の中、医療ヘルスケアSIサービスの構築やコンソーシアムでの取り組みを通じて、多くの医療従事者や介護従事者と話を重ねるうちに、ある重要な課題に気づきました。

それは、医療ヘルスケア領域ではどうしても情報の非対称性が大きく、患者さんだけを対象に事業を成り立たせるのが難しいということです。さらに、病気という領域に限らず、健康や予防という分野にも広げて考えた場合、より多くの医療ヘルスケアの企業・団体などもつなげるプラットフォームが必要だと感じました。こうして、患者さんを中心に医療従事者や介護従事者、さらには健康・予防に関わる様々な企業・団体をつなぐ「プラットフォーム」という新しい形が浮かび上がってきました。

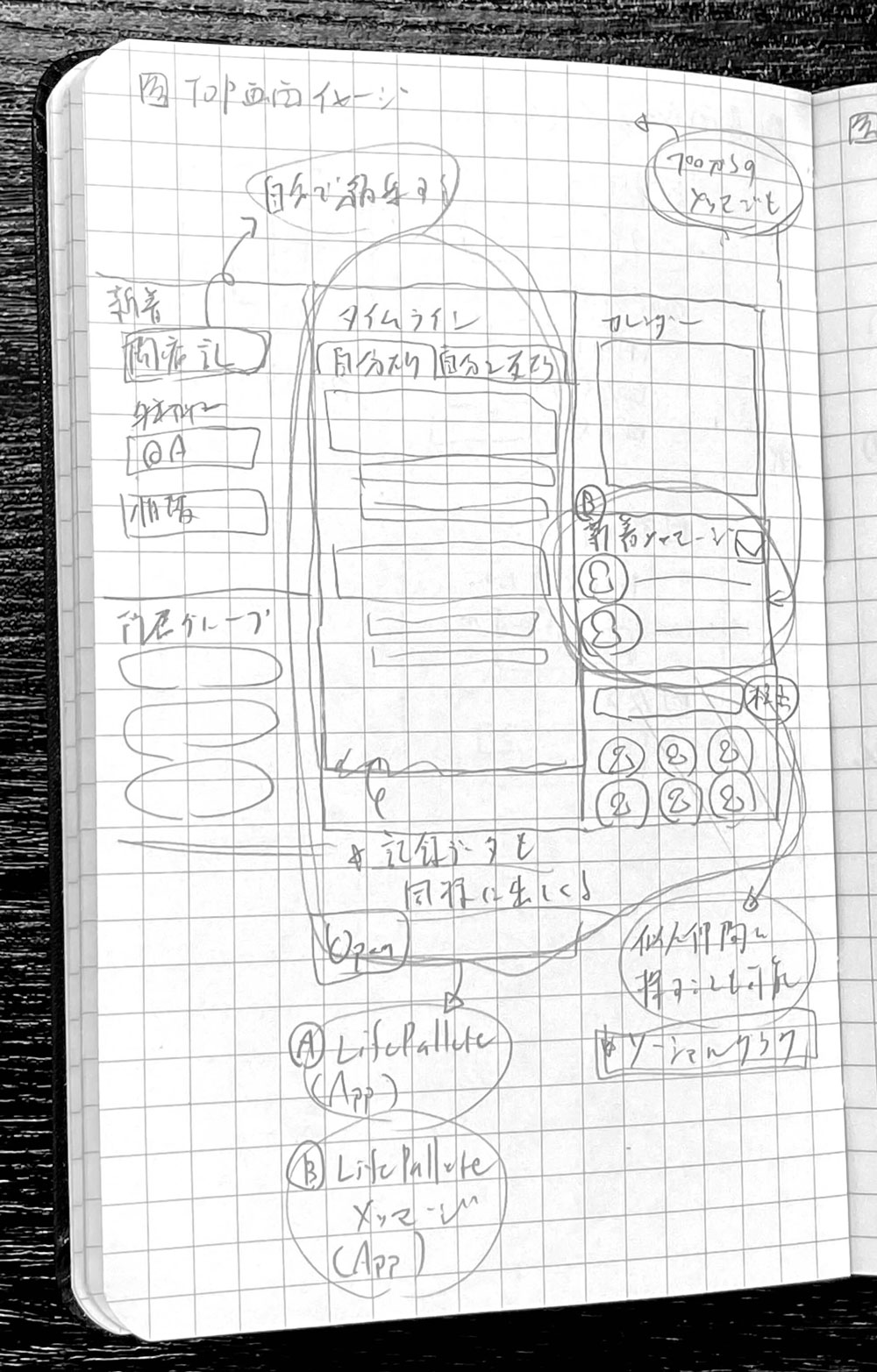

今では自宅まで光ファイバーが導入されていますが、1998年頃に私がNTTで働いていたとき、光ファイバーを電話局から家庭までつなぐ「ラスト・ワンマイル」という課題に対して、様々な施策がなされ、様々な取り組みが行われていました。この取り組みを思い出し、患者さんが医療従事者などとつながることも同じ「ラスト・ワンマイル」ではないかと考えました。そこで、このプラットフォームが「ラスト・ワンマイル」を解決する手段になるのではないかと確信し、かつてチャレンジした患者向けSNSや、これまでに開発したバイタル管理記録アプリ、食事管理記録アプリ、お薬手帳アプリなどの開発ノウハウをすべて活用して、患者さんのPHRデータを管理し、そして医療従事者とつなぐ、さらには患者同士でもつながれる新たなPHRプラットフォームの構築を、2016年から行うことを決意しました。このような自社のプラットフォームをもつことで、これまでのノウハウをすべてプラットフォーム上に機能として実装していくことが可能となります。

「ライフパレット」にはこれまで病気体験記という定性的でナラティブな情報がデータベースとして蓄積されていましたが、これも広義にはPHR(パーソナルヘルスレコード|個人健康記録)データの一部だと考えていました。この活動の中で刷新する「新ライフパレット」では、このナラティブ情報に加えて、医療ヘルスケア機器やスマートフォンで記録される定量的なデータ、つまりバイタルデータや検査データ、食事の写真、運動の記録なども登録できるようにしました。これにより、データの利活用がしやすい形となり、PHRデータとしての活用価値も変わるものと考えながらその記録機能を大きく強化しました。

SNS機能については、米国で大きく発展したサービスであるPatientsLikeMeを参考にし、PHRデータを基盤に再構築しました。具体的には、病名や薬剤名をFacebookにおける学校名や会社名に相当するプロフィール情報と見立て、それを基に患者同士がつながり、情報を共有できる新たな患者コミュニティサイトを構築しました。さらに同じがんでも疾患や属性などで悩みは違うということを「ライフパレット」の運用をしている中で気づいたということもあり、自由にグループを作り、そしてグループごとに会話ができるようにするなどの機能も追加しました。これにより同じような悩みをもつ患者さん同士がより容易につながり、病気や治療に関する体験や知識を共有できる場を提供しました。

この新ライフパレットは、公益財団法人の日本対がん協会の取り組みである患者会のやり取りをネット上でも行えるようにした「サバイバーネット」という取り組みにおいても利用してもらい、2019年に「サバイバーネット」としての運用が開始されました。(サバイバーネットは、2023年3月末で運用停止)

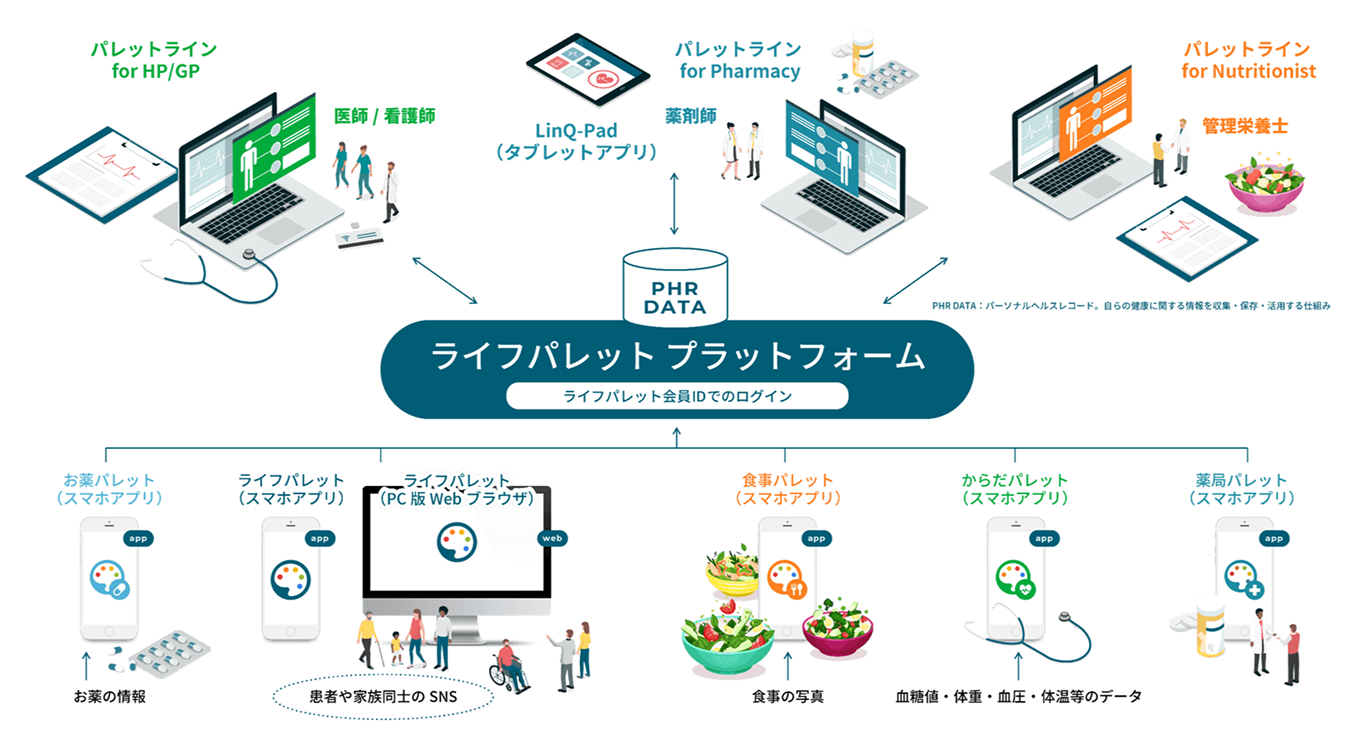

ライフパレット・プラットフォームは、これまで開発したアプリ群を新たな形でPHRプラットフォームに接続し、連携させることで実現しました。このプラットフォームは、単にPHRデータを蓄積・参照するためのものではなく、PHRデータを活用しながら、患者同士や患者と医療従事者がコミュニケーションできる場として設計されています。この患者と医療従事者をつなぐサービスは「パレットライン」と名付け、メディエイドの新たなプロダクト・サービスとしてリリースしました。

「パレットライン」サービスにおいては、これまで蓄積したさまざまなノウハウを基に開発しました。例えば、電子版お薬手帳システムの構築から得た薬局業務に関するノウハウを活用し「薬局向けパレットライン」を開発しました。また、食事管理アプリや体重管理システムの開発経験をもとに「管理栄養士向けパレットライン」を、さらに血糖値管理アプリのノウハウから「医療機関向けパレットライン」を開発し、それらをPHRプラットフォームに統合しました。

この構想は当初、私の頭の中にしかなく、単に要件定義をして概要を開発メンバーに伝えるだけでは不十分でした。そこで、開発メンバーに具体的なビジョンを伝えるため、設計書を自ら手がけ、詳細を詰めていくことを決意しました。結果として、1500枚以上に及ぶ設計書を作成してイメージを可視化し、それを元に開発メンバーとともにこのプラットフォームの構築を進めました。

振り返ると、当時は社内におけるアプリ開発プロセスがまだ確立されておらず、手探りの状態で広大なプラットフォームを作り上げていた状況でした。さらに、すべてをネイティブアプリとして開発していたため、アプリストアへの申請作業に多大な手間がかかり、迅速な改修が難しい状況にありました。

Restructure

2020

VUCA(※1)時代に合わせた

プラットフォームへ

メディエイドは、「患者中心医療」という社会貢献性の高いミッションを掲げながら、事業性との両立を図り、持続可能なサービスを提供することを目指してきました。しかし、この両立は非常に困難であり、一度はがん患者向けの闘病記サイト「ライフパレット」の事業化を断念しました。しかし、新たな形で「ライフパレット・プラットフォーム」として再出発し、0から1への挑戦を実現しました。

しかし改修コストが大きいネイティブ型アプリで開発していた点や、構想に基づいて各プロダクト・サービスを並行して開発していたため、最終的に構想に完全に沿ったアーキテクチャにはできなかった点、さらにはすべてがネイティブ型になっているアプリではどうしても他のサービスで機能を利用しようとすると再利用しにくい、などの課題がありました。そしてその中で当初抱えていたような健康から医療までをつなげるという目標について、本当にこのプラットフォームで達成できるのか?、という悩みを抱えていました。

そのような中2020年2月に新型コロナウイルスが世界中に広がり、社会の価値観や行動様式は大きく変わりました。 デジタルが一つの道具から、オフラインとオンラインが融合する世界に変わり、デジタルトランスフォーメーション(DX)が一気に加速しました。同時に、異常気象や地球沸騰とも言われる気候変動が医療ヘルスケアにも大きな影響を及ぼし、先が読めないVUCA(不確実で変動の激しい)時代に突入しました。このようなVUCA時代においては固定の形のプロダクトでは変化に十分に対応しきれず、また変化の中で生まれてくる多くのニーズに柔軟に対応をして、様々な提供価値を提供できるようにしていく必要があります。

こうした変化の中で、0→1のプラットフォームとして生み出した「ライフパレット・プラットフォーム」では、VUCAの時代に対応するには不十分だと判断しました。そこで、これまでのプラットフォームは一旦手放し、新たな形へ進化させる時期が来たと考えました。「ライフパレット・プラットフォーム」で得た失敗も含めた貴重な経験や思考の根を活かし、もっと柔軟でVUCAの時代に適応した医療ヘルスケア・プラットフォームを目指すべく、2021年から1→10の試みを開始しました。

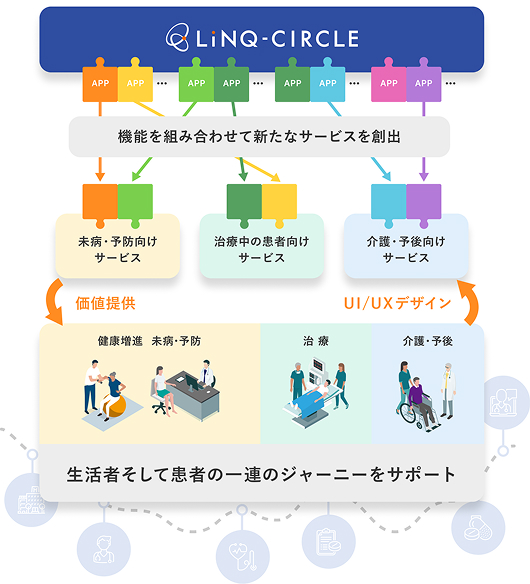

この新PHRプラットフォームは、健康から医療までの様々なステークホルダーをつなげるという意味から「LINK」(つなげる)という意味や、患者さんのQOLを向上させるという当初の目的を忘れないためにQOLの「Q」を「K」の代わりに使うこととしました。そして情報(information)を扱うという意味や、本プラットフォームを使っている人を「i」の形に思いながら「I」を「i」とし、最終的に「LiNQ」として、さまざまなステークホルダーが輪(CIRCLE)としてつながるという意味を込めてプラットフォーム名は新たに「LiNQ-CIRCLE(リンクサークル)」としました。

この新たな視点を基に、加速する世の中の変化に柔軟に対応できる医療ヘルスケア・プラットフォームを構築すべく、アプリケーション・アーキテクチャを全面的に見直し、「LiNQ-CIRCLE(リンクサークル)」という新しいプラットフォームを2022年にリリースしました。このリンクサークル・プラットフォーム上の様々な機能を組み合わせて、新たなサービスを次々と創出していければと考えています。

※1「VUCA(ブーカ)」とは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字をつなぎ合わせた言葉です。これら四つの要因により、現在の社会経済環境が極めて予測困難な状況に直面しているという時代認識を表します。

Co-Creation

2024

医療DX浸透のためのサービス共創

2024年になると新型コロナウイルスの影響を受けた日本や世界では、GAFAMを中心としてデジタル技術が社会の隅々にまで浸透しました。そして世の中は2021年に新プラットフォーム「LiNQ-CIRCLE」を構築する決意をした時期と比べても、エクスポネンシャルに変化しました。そのような中で日本でも、国主導で医療DXを促進しようという動きがあり、デジタル技術が生活者・患者さん、そして医療ヘルスケア領域の様々なステークホルダーに深く浸透したと感じています。

その一方でまだまだ医療DXは患者さんのみでなく、医療現場などでも十分には浸透しきっていない状況であると考えています。

これを浸透させるためには何が必要か・・・

当社はプラットフォームを持っているのみでなく、これまで蓄積してきた経験なども活かしながら自分たちがプロダクトを生み出していくだけでなく、さまざまな企業や団体などが現場で個々に感じている課題に対して、新たな提供を価値する様々なプロダクトを一緒に創出していく、つまり「共創」ができないかと考えるようになりました。共創をすることによってプラットフォームを中心に、国が進める医療DXだけでは埋まらない隙間を埋めていく。そして医療DXの促進を支援する。

その結果として持続化可能な医療制度にし、将来世代のために貢献し、より良い日本を将来に残せないか。

少子高齢化が急速に進み、労働力人口が大きく減っていく日本においては増大する医療介護費を適正化していかないと国民皆保険制度がもたないと考えています。この素晴らしい国民皆保険制度を持続可能にするためにもデジタルの活用、医療DXの浸透がキーになってくると考えています。そしてその浸透いかんは将来世代にも大きな影響を及ぼすと考えています。そのような考えから2024年の間に、メディエイドのパーパス・ミッション・ビジョン・バリューを変えるとともに、それに合わせたメディエイドのコーポレートロゴの変更やLiNQ-CIRCLEのロゴの変更などを行い、メディエイドとしてのタグラインを「Co-Creation for the future」とし、将来世代のための共創のために社会に貢献することを目標としました。

またそのような考えの元でサービス共創のためのUI/UXデザインプロセスを取り入れるとともに、「メディエイド・デザインシステム」の構築を行い、メディエイドとしてのブランディングとプロダクトデザインの整合性をあわせるという取り組みを行っています。このようなデザインについての取り組みを社内で積極的に行うことによって、私たちは

医療ヘルスケア × ビジネス × デジタル × デザイン

を基軸として今後の事業を推進します。そして日本において、グローバルにおいて持続可能な医療ヘルスケア社会の実現を微力ながら支えることができればと思います。

最後にこのような世界観を創る中で、私たちはさまざまなデジタルプロダクトを提供していきたいと考えていますが、そのデジタルプロダクトと患者さん、そして医療従事者など、さらには企業・団体との距離を縮めていく必要があると考えています。患者さんが参加する医療の実現のために、患者さんに優しく寄り添い、コミュニケーションを支援するための仲間が必要だと思い、2024年にニャン助という仲間がメディエイドに加わりました。今後ニャン助やその仲間がアプリやWebなどで患者さん、おそして医療従事者、企業・団体とのコミュニケーションのお手伝いをしてくれますので、こちらもよろしくおねがいします。

メディエイドの会社概要はこちら

→