PHR(Personal Health Record)

個人健康記録

国が進めるマイナポータルによって病院や検査機関が持つ診察・検査データ、薬局が持つ調剤データ・お薬手帳データなどの医療データ、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスやIoT(Internet of

Things”の略でモノのインターネット)の技術進展などによって普及してきたウェアラブルデバイスなどによって生成される健康データを一元的に管理するためのPHR(Personal Health

Record|個人健康記録)が広がりつつあります。

本ページにおいては、PHRの基本的な概念から、その歴史、導入によるメリットとデメリット、具体的な活用方法、国の施策との関連、そして今後の展望について紹介します。

目次

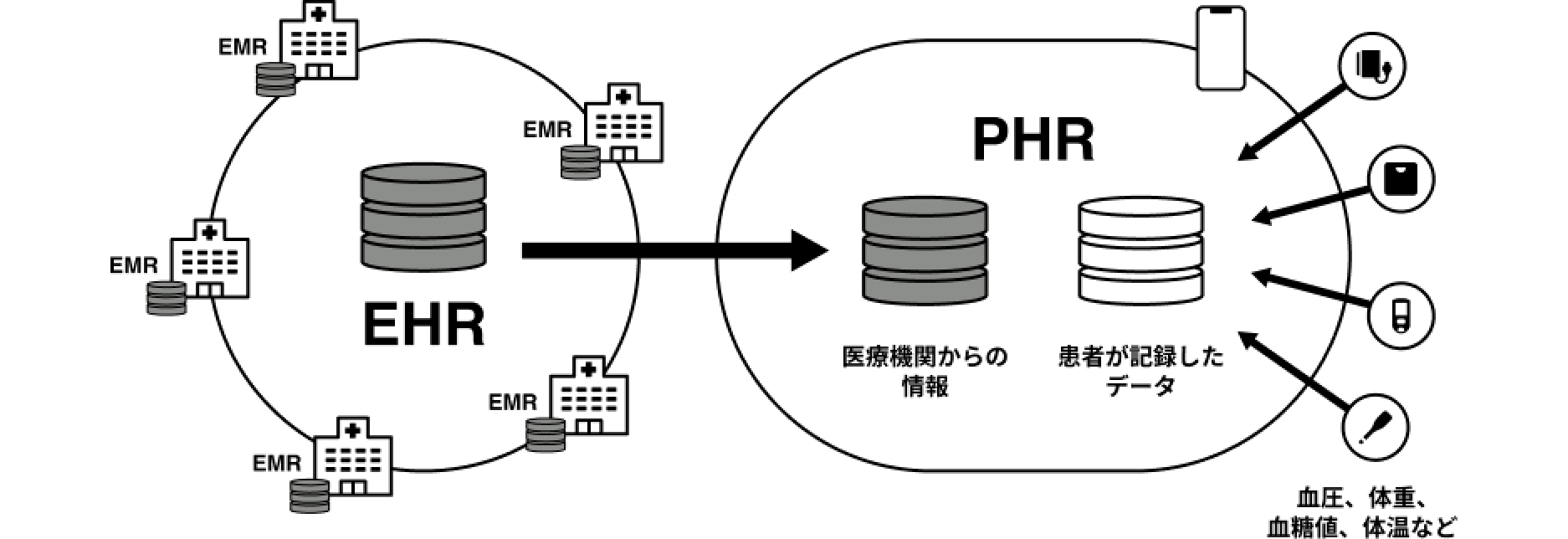

1.PHR(Personal Health Record)の定義

PHRとはPersonal Health

Record(個人健康記録)の略で、すなわち「個人の健康情報」のことをいいます。デジタルを活用して健康・医療・介護に関する生活者・患者の情報を統合的に収集し、一元的に保存したデータのことで、「生涯型電子カルテ」といわれることもあり、米国診療情報管理学会においてはPHRを次のように定義しています。

PHRとは、患者が保持する生涯に渡るカルテであり、患者の意思決定や医療の質向上に貢献するもので、医療機関だけでなく、個人からの情報を取得し管理するものである。また、PHRは、個人が主体的に用いるもので、アクセスの検討、管理も個人が行う。

この定義にある通り、PHRには患者自身で入力したデータと、病院・診療所の電子カルテや薬局の薬歴システムなどから取り込まれるデータの2種類があります。

後者はすなわちEHR(Electronic Health Record:電子健康記録)やEMR(Electronic Medical

Record:電子医療記録)から出力されたデータとなります。このようなデータを1ヵ所に集め、本人が自由にアクセスでき、それらの情報を用いて健康増進や生活改善につなげていこうというシステムがPHRです。

病院・診療所や検査機関からの診察・検査データ、保険者保有の特定健診データ、薬局からの薬剤データ、自己測定による血圧や血糖、体重、歩数、活動量、心拍数、食事、服薬状況など様々な情報についても、スマートフォンにインストールされたPHRアプリに記録、管理することができます。今後の急激な少子高齢化、人口減少が進む我が国において、更なる健康寿命の延伸に向けた取組を進めるための仕組みの一つとして注目されています。

2.PHRデータの種類

PHRデータは、大きく分けて患者自身で入力したデータと、医療機関や薬局などから提供されるデータの2つに分類されます。

2.1.患者自身で入力したPHRデータ

最近ではスマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスやIoT(Internet of

Things”の略でモノのインターネット)の技術進展によるウェアラブルデバイスの普及、さらには5G(次世代通信規格)による高速で大容量な無線通信環境、VR(Virtual

Reality:仮想現実)やAR(Augmented Reality : 拡張現実)などのデジタル技術の進展によって、患者のデジタル環境は大きく変わってきました。

そのようなデジタル技術の進展に伴い、スマートデバイスやIoTを起点として、患者や健常者による自己測定で測定をした血圧や血糖、体重、体温などのデータの他、歩数や消費カロリーなどの運動データ、そしてスマホで撮影した食事写真や写真からAIで計算されたカロリー等の栄養素データなどの患者自身から登録されたヘルスケアデータが容易に取得できるようになってきました。特に、iOSに搭載されるHealthKit(ヘルスキット)には近年、体組成計や血圧計等の様々なヘルスケアデバイスのデータを連携、蓄積できるようになってきており、以前ではアプリでヘルスケアデバイスとデータ連携をしようとした場合には、ヘルスケアデバイスごとにデータ連携のための開発が必要となっていましたが、このHealthKitに連携するヘルスケアデバイスの増加に伴って、アプリはHealthKitとのみデータ連携をすれば、様々なヘルスケアデバイスとデータ連携が可能な状態にもなりました。

・スマートフォンで自動的に取得されるデータ

歩数や活動量など

・ウェアラブルデバイスと連携して取得されるデータ:

歩数、活動量、心拍数、睡眠状態など

・健康機器と連携して取得されるデータ:

血圧、血糖値、体重・体脂肪率、体温など

・自分で入力したデータ::

食事内容や運動内容などの他、気分や痛みなどの主観的なデータの記録など

2.2.医療機関や薬局などから提供されるデータ

このようなPHRデータについては、2010年頃に「どこでもMY病院」(国民が自らの医療・健康情報を電子的に管理・活用するための全国レベルの情報提供サービス)という構想が計画されました。その第一歩は、2011年にJAHIS(一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会)が標準化したお薬手帳データ用二次元コードを患者に提供できるようにするという動きです。患者はその二次元コードをスマホアプリで読み取ることで、患者自身でお薬手帳データを管理できるようになりました(電子版お薬手帳)。2016年に紙のお薬手帳のみでなく、電子版お薬手帳でも算定として認められるようになり、一気に電子版お薬手帳が広まりました。

また2021年10月からはマイナポータルにおいて、医療保険の薬剤情報、特定健診情報なども取得が可能になりました。さらに今後においては検査データの取得なども可能になると計画されていることから、さらに患者自身が医療データを保持することができるようになってきます。

・お薬手帳データ(薬局)

薬局で渡される明細書に印字された二次元コードを読み取ることで取得できるデータです。 これは患者が服用している薬剤情報を一元的に管理するのに役立ちます。

・電子カルテからのデータ(医療機関)

一部の病院や診療所では、電子カルテから出力されるデータが標準規格であるHL7 FHIR

フォーマットを使用して出力され、処方データや検査値データなどが患者アプリで参照できる

ような仕組みを提供しているケースがあります。

・マイナポータルからのデータ(医療機関・薬局等)

最近では、国が提供するマイナポータルを通じて、健康診断データ、調剤データ、予防接種データ などが取得可能になっています。

3.EHR/EMRについて

PHRに関連する用語として、EHRやEMRという言葉があります。これらを以下で説明します。

■EHR(Electronic Health Record|電子健康記録)

EHRとは、個人のあらゆる診療情報を生涯にわたって電子的に記録し、その情報を医療機関間で共有・活用する仕組みを指します。EHRには、既往歴や薬歴、アレルギー情報、予防接種の記録、検査結果の画像レポートなど、幅広い医療情報が含まれます。EHRの発展は、以下のような国民全体に恩恵をもたらすと考えられています。

1.患者の診療情報の把握が容易になる

医師は一元化された情報を基に、より正確な診断と治療を行うことができる

2.医療機関同士の診療情報の連携が可能

異なる医療機関でも統一された情報を利用できるため、診療の重複や医療ミスを防ぐことができる

3.医療の発展に役立つビッグデータの蓄積

統一された情報をもとに、医療研究や新たな治療法の開発が進められる

しかしこのEHRの導入には、電子カルテのデータ標準化が進んでいないためにシステムが高コスト化してしまうという大変に大きな課題があります。

■EMR(Electronic Medical Record:電子医療記録)

EHRと似た用語にEMRがあります。EMRは各医療機関が保持する「電子カルテ」を指します。従来の紙カルテは、保管スペースや可読性の問題がありましたが、EMRはこれらの課題を解決します。EMRの特徴は以下の通りです。

1.検索性と可読性の向上

デジタルデータとして保存されるため、必要な情報を迅速に検索・閲覧することが可能です

2.保管スペースの不要化

紙カルテと異なり、物理的な保管スペースを必要としません

3.長期保存性の向上

デジタルデータは長期間の保存が可能であり、経年劣化もありません

多くの医療機関でEMRシステムが導入されていますが、これらは主に医療機関内で使用されるものです。

4.マイナポータルとPHRの連携

マイナポータルとは?

マイナポータルとは、政府が提供するオンラインサービスで、個人が自分の行政手続きや情報を一元管理できるプラットフォームです。健康保険の情報、年金の確認、各種申請手続きなどが行えるほか、最近では医療情報の管理や共有も可能になっています。

マイナポータルとPHRの統合

このマイナポータルを通じて、個人が自分の医療データを管理し、PHRに統合することが可能となりました。これにより、個人は一つのプラットフォームで医療情報を管理し、必要に応じて医療機関と医療情報を共有することができます。また、政府が推進する電子カルテシステムとの連携により、医療機関間でのデータのやり取りがスムーズになり、診療の重複を避けることができるようになりました。

EHRの代わりに

日本においてEHRの実現がコスト面で難しいとされる中、このマイナポータルはEMRのデータを生活者・患者に返す仕組みを提供しています。このデータを生活者・患者が主体的に管理し、医療機関や薬局などと必要に応じて共有する仕組みがPHRです。PHRは、生活者・患者が自身の健康情報を管理し、医療機関と円滑に情報を共有するための新しいアプローチとして注目されています。

5.PHR導入のメリットとデメリット

PHRを導入することは多くのメリットをもたらしますが、一方でデメリットもありあす。メリットとデメリットについて、以下の整理します。

メリット

1. 生活者・患者の医療ヘルスケアにおける自己管理能力向上

PHRを活用することで、生活者・患者は自分の健康状態を正確に把握しやすくなります。たとえば、血圧や血糖値の変動を定期的に記録することで、健康状態の変化を早期に察知し、医師に相談するタイミングを逃さずに済みます。

2. 医療機関とのスムーズな情報共有

PHRにより、生活者・患者は自分の医療データを複数の医療機関や薬局と簡単に共有できるようになります。これにより、検査や処方の重複を防ぎ、より効率的な医療サービスを受けることが可能です。特に、緊急時には医療スタッフが迅速に必要な情報を得ることができ、適切な対応が可能となります。

3. 医療の質の向上

PHRを通じて、医師は患者が保有する医療機関を横断した診療履歴や検査結果を参照しながら、より的確な治療方針を立てることができます。また、長期的なデータの蓄積により、慢性疾患の管理や予防にも大きな効果をもたらします。

デメリット

1. セキュリティとプライバシーのリスク

PHRに保存されるデータは機微情報であるため、セキュリティとプライバシーの保護が大きな課題です。万一PHRをデータが流出した場合、個人情報の悪用やプライバシー侵害のリスクが伴います。このため、データの暗号化やアクセス管理の強化が求められています。

2. デジタルリテラシーの格差

PHRの利用には、生活者・患者の一定のデジタルリテラシーが必要であり、特に高齢者やITに不慣れな方にとっては、様々な操作が難しい場合があります。この問題を解決するためには、操作の簡便化(ユーザビリティの向上)やサポート体制の充実が不可欠となります。

6.PHRの活用事例

1. 慢性疾患の管理

糖尿病や高血圧などの慢性疾患を持つ患者は、日々の血糖値や血圧の変動をPHRに記録することで、医師がそのデータを基に最適な治療計画を立てることができます。また、コロナ禍以降で解禁されたオンライン診療やオンライン服薬指導では、医療従事者が患者から症状を確認する必要が生じます。オンラインでのコミュニケーションを行う際、患者が自身のPHRデータを医療従事者に共有することで、コミュニケーションをより適切かつ効率的に行うことが可能になります。

2. 健康増進と予防医療

PHRは、健康な人々が日常的な健康管理を行う際にも有効です。食事や運動の記録を通じて、生活習慣を見直し、健康的な生活を維持するためのツールとして活用できます。また、定期的な健康診断データをPHRで一元管理することで、将来的な病気のリスクを早期に察知し、予防につなげることが可能です。

3. 患者サポートプログラム/患者支援プログラム(Patient Support Program/PSP)

製薬企業などが、医療機関や主治医から紹介された患者に対して、社会保障制度や日常生活の工夫、薬の適正使用ガイド、投与スケジュール管理などの情報を電話などで提供するケースが増えています。このような患者支援プログラム(PSP)は、一方的な情報提供に留まらず、スマートフォンアプリやLINE公式アカウントを利用して患者が症状を記録し、診察前に振り返ることで、医師との診察時のコミュニケーションを支援する仕組みも提供されています。これもPHRの一つの活用方法といえます。

4. ePRO(電子患者報告アウトカム)

ePROとは、電子デバイスを用いて患者が評価したアウトカムデータを収集するもので、Patient Reported Outcome(患者報告アウトカム)の電子版を指します。従来、PROは院内で紙媒体を使用していましたが、スマートフォン端末の普及に伴い、ePROの利用が増えています。ePROの利点には、データの質向上や収集データのエラー削減、データ取得率の向上、タイムリーなアクセスが挙げられます。さらに、ePROで得られるデータに日常のPHRデータを組み合わせることで、医療アウトカムの改善が期待されています。

5. インシュアテック(保険テック)

保険業界では最近、一定の歩数を達成すると保険料の一部が還元されるなど、健康増進を目的とした保険が登場しています。今後、PHRデータを活用することで、個々の健康状態に基づいた保険サービスが提供される可能性があります。PHRデータが保険の仕組みに組み込まれることで、より個別化された保険プランの提供や、リスクに応じた保険料の設定が可能になると考えられます。

7.PHRの今後の展望

1. AIとPHRの連携

今後、AI技術とPHRが連携することで、より高度な健康管理が可能になると期待されています。AIは、PHRに蓄積された膨大なデータを解析し、生活者・患者に最適な健康アドバイスや治療方針を提供することが可能となります。また、病気の予兆を検知することで、早期の予防措置を提案することなども期待されています。

2. セキュリティとプライバシー保護

PHRに保存されるデータは機微情報であるため、セキュリティとプライバシー保護が重要な課題となります。今後は、ブロックチェーン技術などを活用したデータの安全な管理方法なども出てくると考え得られます。

8.PHRプラットフォームとは?

このようなPHRを支えるためには、次のような機能を備えたPHRプラットフォームが必要です。PHRプラットフォームとは、個人の健康情報を一元的に管理・共有するためのシステムです。生活者・患者が自分の医療・健康データをPHRプラットフォーム上に集約し、必要に応じて医療機関や薬局、介護事業所や自治体など様々な団体や企業などと適宜、情報を共有できるようにするために、以下のような機能を備えている必要があります。

データ統合機能

医療機関や薬局などからの医療情報や、生活者・患者自身がウェアラブルデバイスや自ら入力などをした健康情報を一元的に管理する機能

セキュリティ機能

生活者・患者からの機微情報を安全に保管・共有するために暗号化やアクセス制御を実装

コミュニケーション機能

様々な医療ヘルスケア・ステークホルダーとのコミュニケーションを行える機能(場合によっては、リアルなコミュニケーションの円滑化を支援するためのデータ出力機能なども含む)

9.PHRにおけるセキュリティ

現状、PHRに関する基本的なセキュリティ対策としては、厚生労働省、総務省、経済産業省が2021年4月に公表した「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」の別紙「本指針に係るチェックシート」があります。このチェックリストには、事業者が遵守すべき情報セキュリティや個人情報の取り扱いに関する項目が網羅されており、組織的、技術的、人的、物理的なセキュリティ対策が具体的に記載されています。これらの対策は、中小規模の事業者にとっても実行可能な基本的内容となっており、PHRサービス事業者はこれを参考にすることで、基本的なセキュリティ対策を確実に実施できると考えられます。

また、今後はマイナポータルを介した医療情報がPHRに統合され、医療機関等においてPHRデータが診療録に準ずる記録として活用される場合、医療情報ガイドライン(3省2ガイドライン)への対応が求められることになります。これにより、より高いレベルのセキュリティ対策が必要となるため、PHRサービス事業者は今後の規制やガイドラインの改定にも注視し、継続的にセキュリティ対策を強化していくことが重要になってきます。

セキュリティについては、こちらにて別途整理しておりますので、興味のある方は是非ご覧ください。

10.メディエイドにおけるPHRへの取り組み

メディエイドは創業以来、「患者中心医療」をコアの理念として掲げてきました。その一環として、2008年にはがん患者とその家族のための闘病記サイト「LifePalette(ライフパレット)」を開始しました。このサイトは、患者の日常生活や治療過程、副作用の記録などをナラティブに綴る場として、多くの患者や家族に利用されてきました。

2016年には、「LifePalette」を大幅に拡張し、がん患者だけでなく、より幅広い患者の医療・健康情報を取り扱えるPHR(Personal Health

Record)プラットフォームへと進化させました。この新しい「LifePalette」は、患者が自らの健康情報を一元管理し、必要に応じて医療従事者と共有できる強力なツールとなりました。

さらに、コロナ禍を経てデジタル技術の重要性が高まる中、2022年にはアーキテクチャを大幅に刷新し、新たなコミュニケーションPHRプラットフォーム「LiNQ-CIRCLE(リンクサークル)」をリリースしました。このプラットフォームは、医療保険者(自治体、協会けんぽ、企業健康保険組合)、医療機関、薬局、介護事業所など、多岐にわたる医療ヘルスケア・ステークホルダーをつなげるだけでなく、ステークホルダー同士のコラボレーションも促進します。結果として、患者および生活者のジャーニーを支える包括的な医療DXの実現に貢献しています。

メディエイドは、このようなコミュニケーションPHRプラットフォームの開発を通じて、生活者・患者が積極的に医療ヘルスケアに参加し、能動的に医療ヘルスケアに携われるようにすることで、最適な医療を自ら選択し受けられる未来の実現を目指しています。

メディエイドではPHRアプリの提供や様々なニーズに合わせたアプリ開発など

様々なご支援をさせていただいております