Glossary

医薬品コード

1. 医薬品コードとは

医薬品コードは、医薬品を識別するために割り当てられた一意の番号です。

医療分野では、医薬品の特定、流通、処方、調剤、レセプト(診療報酬明細書)作成など、様々な場面で利用されます。

日本の医療分野では、レセプト電算処理システム、オーダリングシステム、電子カルテシステム、などが独自に構築されたことから、これらのシステムで利用されるマスターデータも独自に整備され、同一の医薬品に対しても様々なコード体系が用いられています。

2001年12月に厚生労働省が発表した「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」では、「医療情報のIT化の促進」を重要課題の1つとして位置付け、その具体的方策として「医療用語・コードの標準化」を掲げており、医薬品コードは相互に互換性の確保が進められています。

ここでは、それらのコードのうち、広く用いられている「薬価基準収載医薬品コード」「個別医薬品コード(YJコード)」「HOT基準番号(HOTコード)」「JANコード」「レセプト電算処理システム用コード」について説明します。

2. 各コードの種類と特徴

■薬価基準収載医薬品コード(厚生労働省コード)

薬価基準収載医薬品コードは、厚生労働省が医薬品の薬価(公定価格)を決定し、健康保険が適用される医薬品として収載する際に付与されるコードです。官報に告示され薬価基準に収載された医薬品ごとに定められています。

銘柄(個々の商品名)ごとに定められるもの(銘柄別収載方式)と、個々の商品名ではなく成分、剤形、規、薬価により定められるもの(統一名収載方式)があります。

コードの構成:英数12桁

薬効分類(4桁)

投与経路および成分(3桁)

剤形(1桁)

同一の薬効分類・投与経路・成分・剤形における規格単位番号(1桁)

同一規格単位における番号(2桁)

チェックディジット(1桁)

-scaled.png)

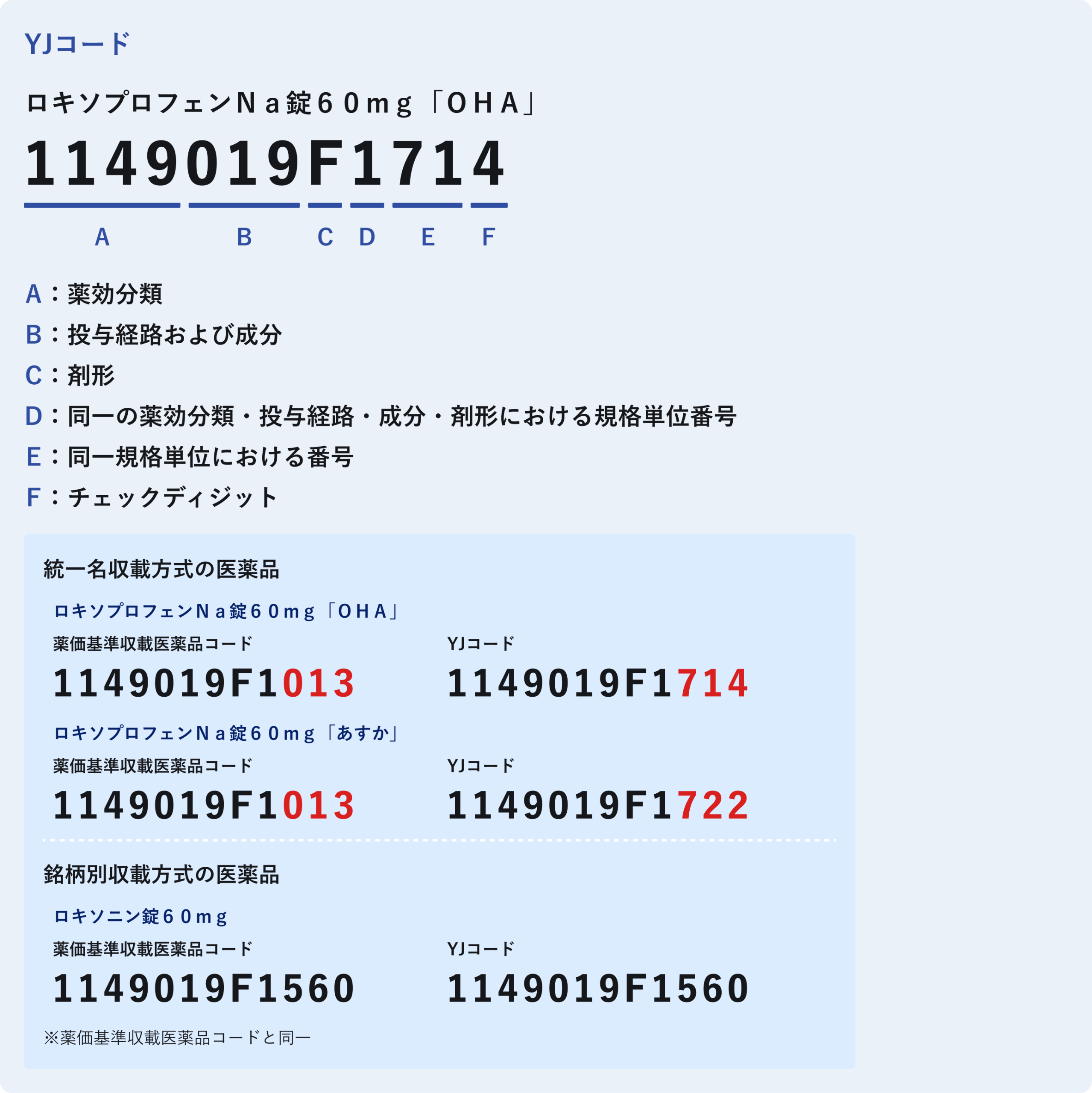

■個別医薬品コード(YJコード)

統一名収載方式の薬剤には後発医薬品などが含まれますが、異なる商品でも同一の値となります。

YJコードでは銘柄別収載方式の医薬品の場合は薬価基準収載医薬品コードと同じ値が付与されますが、統一名収載方式の各商品に対して、同一規格単位における番号以降が異なる値となります。

これにより統一名収載方式の商品も含めて、医薬品を区別することが可能です。

コードの構成:英数12桁 ※薬価基準収載医薬品コードと同様の構成

薬効分類(4桁)

投与経路および成分(3桁)

剤形(1桁)

同一の薬効分類・投与経路・成分・剤形における規格単位番号(1桁)

同一規格単位における番号(2桁)

チェックディジット(1桁)

■HOT基準番号(HOTコード)

HOTコードは「医薬品HOTコードマスター」で利用されるコードです。複数の医薬品コードの対応付けを目的として策定されたコードです。

番号の組み合わせにより、7桁(HOT-7)、9桁(HOT-9)、11桁(HOT-11)、13桁(HOT-13)の各粒度で識別が可能です。

コードの構成:英数13桁

処方用番号(6桁+チェックディジット1桁)

会社用番号:2桁

調剤用番号:2桁

物流用番号:2桁

対応する他の医薬品コードと1対1で一致する番号

処方用番号(7桁) 薬価基準収載医薬品コードに対応

処方用番号+会社用番号(9桁) 個別医薬品コード(YJコード)に対応

処方用番号+会社用番号+調剤用番号+物流用番号(13桁) JANコードに対応

-scaled.png)

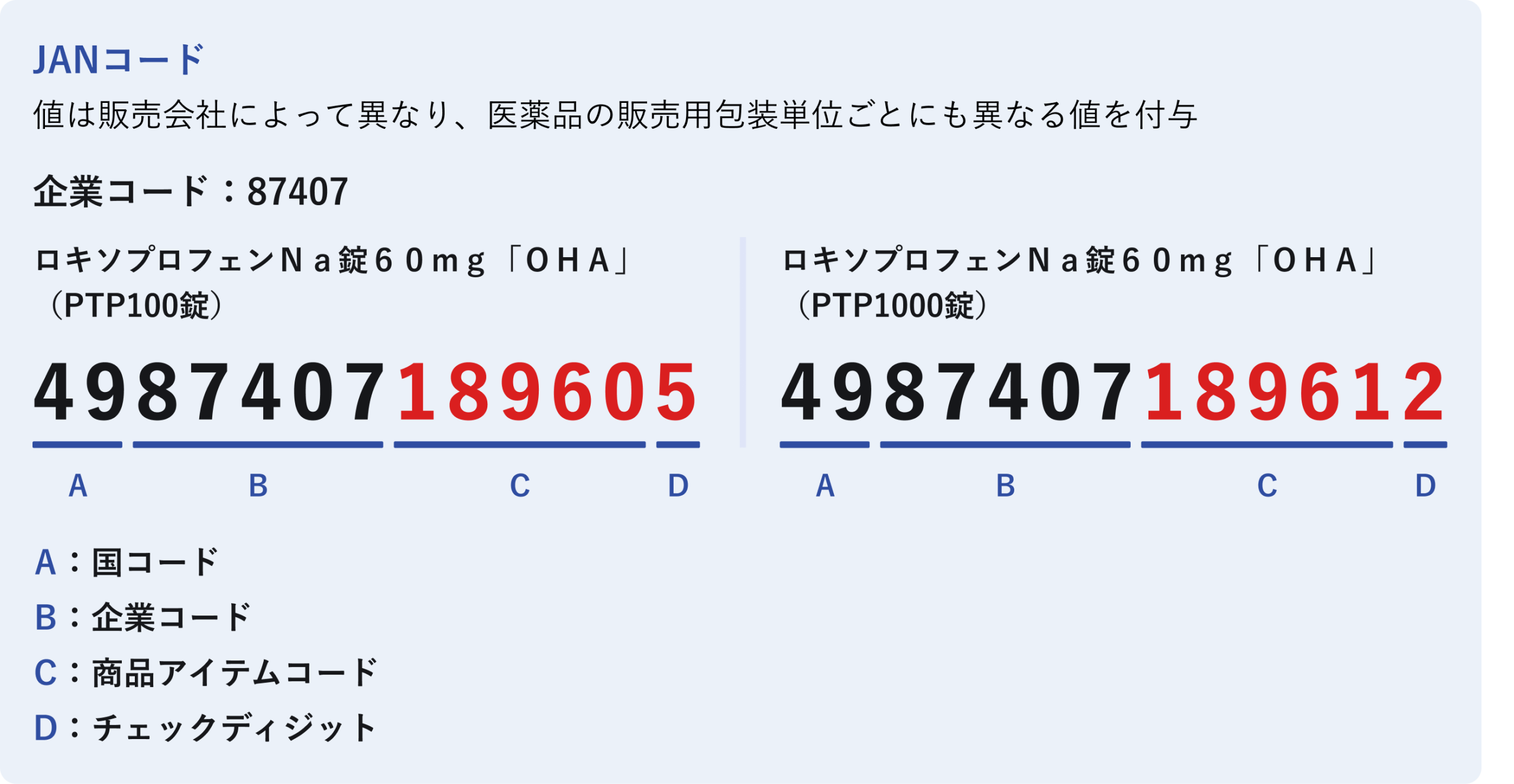

■JANコード

医薬品を含む商品識別の世界共通コードです。日本ではJAN(Japanese Article Number)コードと呼ばれています。

医薬品においても、個々の医薬品の販売用包装単位ごとに付与されています。

13桁のGTIN(JANコード)標準タイプと8桁のGTIN(JANコード)短縮タイプがありますが医薬品の場合は多くは13桁が用いられます。

国コードと企業コードを含めた「GS1事業者コード」が申請により割り当てられます。

コードの構成:数字13桁

国コード(2桁):日本では「49」「45」が付番

企業コード(5桁,7桁,8桁)

商品アイテムコード(5桁,3桁,2桁)

チェックディジット(1桁)

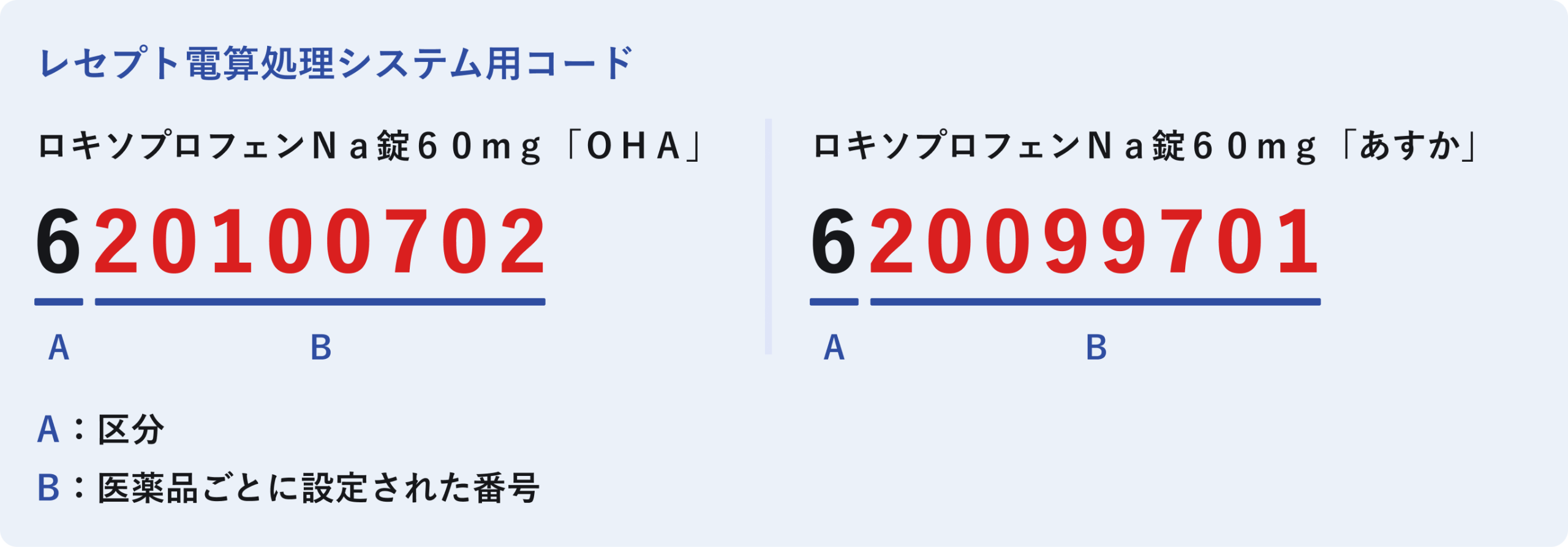

■レセプト電算処理システム用コード

レセプト電算処理システムは、医療機関が審査支払機関へ診療報酬の請求を電子レセプトにより提出する仕組みです。レセプト電算処理システム用コードは電子レセプトで使用するコードです。コードを掲載した「医薬品マスター」ではレセプト電算処理システム用コードに対応する薬価基準収載医薬品コードが掲載されています。

コードの構成:数字9桁

区分(1桁:医薬品は6)

医薬品ごとに設定された番号(8桁)

3. 医薬品マスタの活用

医薬品コードはそれぞれ異なるマスターデータにおいて医薬品を識別するために発行されており、前述のとおり相互に変換が可能です。

医療ITシステムにおいては、システムの目的(レセプト作成、処方支援、在庫管理など)に応じたコードが採用されています。一般的には、処方やレセプトにはYJコード、調剤や在庫管理にはHOTコード、レセプトコンピュータ(レセコン)への情報登録には、薬価基準収載医薬品コードが利用されることが多いです。

医薬品に関する情報を一元管理する医薬品マスターデータベースにおいても、上記のコードのいずれかが通常は採用され、医療機関においては処方・調剤する医薬品に関する支援情報の活用に役立てています。

またメディエイドではPHR(パーソナルヘルスレコード)アプリの「LiNQ-Palette|リンクパレット」で提供している医薬品マスタをAPI経由でもサービス提供をしています。ご興味のある方は以下をご覧ください。

参考リンク

・厚生労働省保険局 「診療報酬情報提供サービス」

https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/

・一般社団法人医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会)

https://square.umin.ac.jp/helics/html/

・GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター)「GS1事業者コード・GTIN(JANコード)」

https://www.gs1jp.org/code/jan/

・社会保険診療報酬支払基金 「レセプト電算処理システム」

https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/

Recruit

一緒に働きませんか?

メディエイドでは、

医療ヘルスケア社会基盤を一緒に創出していく仲間を探しています。

医療ヘルスケア・プラットフォームを、

そして様々なサービスを一緒に創っていきましょう!